肩负使命、责任担当 、踔厉前行 中国院代表团赴巴西出席《第五届国际气候大会》纪实报道

2024-09-25 14:08:51

黄正明

2024.9.21(宁波)

巴西离中国很远很远,这是人们普遍的感觉。巴西确实很远,位于地球中国的另一面,具有白昼之别,也就是说中国是白天,巴西是黑夜,时差13个小时,一去一回等于绕地球一周。虽然如此,也没有难倒中国人,明知路途遥远,偏要知远而行,这就是以尹伯悦为首的联合国-国际生态生命安全科学院中国院院士专家组成的4人团,全程飞行30小时(包括中间转机)才到达目的地-巴西的里约热内卢,路途的艰辛可想而知。他们肩负着重任,代表着“联合国-国际生态生命安全科学院(简称总院)及其中国院,受命前往巴西出席《联合国第五届(2024)国际气候大会》,彰显了中国院士的胆识和风采,可以说这是一次里程碑式的新创举(标志着中国院在发展中取得了新的突破)。下面就此报道如下:

一、面对重托,踔厉前行

今年的8月23日接到总院发来的邮件,信中提到“总院收到联合国第五届国际气候大会”组委会发来参加大会的通知,地点在巴西的里约热内卢举行,时间为2024年9月5-6日。因总院目前不便前往,委托中国院派人出席会议。要求参会者代表中国院乃至总院出席,会上有机会介绍总院发展情况,并注意介绍一下中国院,让联合国的相关官员对总院的发展状况有所了解,并提高大会人员对中国院的认知度和知晓率。总院还要求中国院出席的院士专家会后写一份参会总结报告上缴总院。

为此,中国院领导高度重视总院赋予的任务和使命,随之特派中国院常务副院长尹伯悦院士为领队,成员由秘书长林进,办公室主任杨新波,专家王可新,共4人组团,代表总院及其中国院出席《联合国第五届(2024)国际气候大会》。代表们欣然受命同意前往巴西参会。经过一番准备工作,如签证材料的准备,巴西大使馆审核并签发护照,购买机票,还有参会要带的必备品等待命出征。

当代表们获得签证后,黄正明院长向领队尹伯悦院士和林进秘书长分别发去七条建议:尹院士,巴西签证之事我已知晓。去之前应该考虑这么几件事:(1)首先通报总院,中国院按照总院领导指令,派4位院士专家已办好签证,赴巴西准时参会。(2)到巴西会场,必须要签到注册,注明“联合国—国际生态生命安全科学院中国院”,拿到入会证,方可以此为凭。(3)争取大会或小会能发个言或交谈,介绍一下总院和中国院发展情况。(4)收集资料并拍照,多与外国专家照相,最好能与大会组织者照个相,问清姓名,职务与国籍等。(5)让林进秘书长随时写报道,发到微信群,以便院士们知晓,同时受到鼓舞。(6)写一份全程参会总结,上报总院备案。(7)注意安全,巴西人地不熟,以防不测。高高兴兴去,平平安安回。

中国院代表待命出征

在待命出征之时,8月30日上午收到了总院第一副主席维塔利院士发来的致谢信息,全文如下:林进秘书长,请您向黄正明转达以下信息,“感谢总院中国分院负责人、尊敬的黄正明院士做出负责任的决定,派尹伯悦、林进等4人代表团,去巴西里约热内卢参加《联合国第五届(2024)国际气候大会》。并建议总院代表们,这次主要任务是向国际社会展示,总院成员在共同解决气候紧急情况和通信可持续发展问题方面的活动和成果。并希望编写并向总院主席团提交一份关于参与会议后的成果报告,以纳入总院国际活动报告并向总院成员传播其内容。我希望在会议期间,体面地介绍总院,这将有助于提高总院的权威和加强联合国祝愿您们参加会议顺利,安全飞行到巴西。此致.维塔利. 第一副主席。

随之中国院院长再复信息与秘书长:林进秘书长,维塔利第一副主席致谢信收悉。表明我们当时的决定是正确的,得到了总院的认可和赞扬。按照总院维塔利第一副主席的旨意,第一大会期间收集,积累资料,多写报道,最后写一份完好的参加会议的总结(图文并茂)上报总院备案。做事要善始善终圆满完成这次总院赋予中国院的参会任务。另外,你们可以代表中国院邀请一下与大会有关的主席等人参加中国院或总院组织的会议和活动。这样更能加深沟通和互相了解。中国院的代表们在做好了一切准备之后,待命出发,即将奔向巴西。

二、使命在肩,知远而行

中国院代表团在常务副院长尹伯悦院士的带领下,于2024年9月3日夜12点由首都国际机场起飞,肩负使命,飞行11小时,途径阿联酋机场转机,然后,直飞巴西的里约热内卢,全程30小时。

中国院代表于阿联酋中途转机

为了让院士们知晓,在代表们出征的当天,我在院士微信群发出了第一篇《中国院通报》,将这一重要消息及时发出,因为这不是一般的参加会议,而是对中国院来说,具有里程碑式的一次重要的国际大会。肩负着总院赋予的任务和使命,更重要的借机巴西“寻根朔源”探索本科学院的起源,了解其成立的真实情况,这对院士们立志投身科学院很重要。所以我们对这次巴西之行看的很重,可以说在中国院发展历程中新的突破。里程碑式的意义就在于此。现将第一次《中国院通报》全文如下:

各位院士,今天(9月3日),中国院委派常务副院长尹伯悦院士带队,秘书长林进,办公室主任杨新波。还有专家王可新,一行4人参加在巴西里约热内卢举办的《联合国第五届(2024)国际气候大会》。这是总院发给中国院的指令和任务。他们一行代表总院出席联合国举办的国际气候大会。这是对中国院的信任和期待,任重而道远。我们坚信,他们4人代表中国院乃至总院出席,将一定不负众望,胜利完成上级赋予的使命担当。我们为他们加油,打气,祝福(全体院士积极响应,点赞,祝福)。

为了完成总院下达的任务,中国院派去的4位代表不远万里之行在时刻牵挂着院士们的心,院士们时刻关注着他们的飞行行踪,当得知他们飞行中途换乘的那一时刻,院领导又及时的发了第二次《中国院通报》,全文如下:

各位院士,中国院4人团自北京首都国际机场起飞,夜行11小时,顺利到达阿联酋机场中转。这是长途飞行的第一站,在此4个小时的停留,再换乘飞往巴西的飞机,还要飞行16小时才能到达目的地巴西。可见,他们是如此的辛苦。院士们为代表们点赞。

虽然长途跋涉的第一站顺利渡过,但还有路途遥远的第二站依然牵动着院士们悬着的心。经过转机后16个小时的飞行,于4号下午3点顺利的到达巴西的里约热内卢。代表们随即发来报告,平安到达目的地的消息。为了让中国院院士们知晓,并分享这一喜人的消息。黄正明院长又及时的发出了第三次《中国院报道》全文如下:

各位院士,据刚刚收到的消息,派往巴西参加”联合国第五届国际气候大会“的4位院士专家已安全到达巴西的里约热内卢,并已入住宾馆。他们全程30小时,不怕辛苦勇往直前的精神,大家应以此为傲,应作为中国院乃至总院良好发展的动力,激励着院士们的斗志。关心是院士们的情怀和责任,为他们再次点赞,祝福。

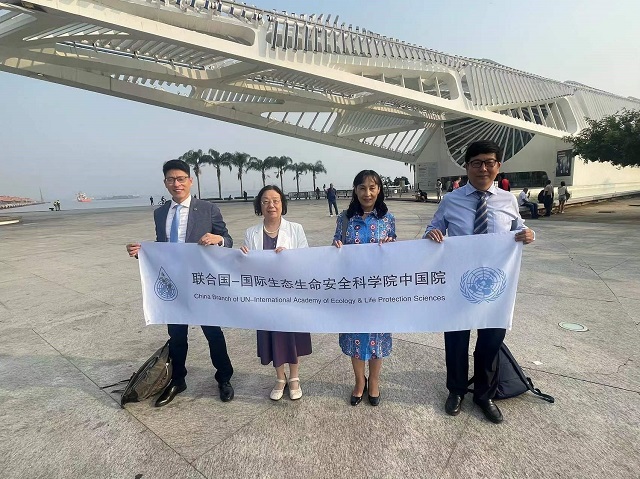

中国院代表团顺利到达巴西的里约热内卢合照

三、顺利参会,收获满满

这里提到的“顺利参会”说的是没想到这么顺利,出乎我们所料。因为参加《联合国国际气候大会》是我们的第一次尝试,前所没有,也就是说中国院院士谁都没去过。虽然总院对中国院下达了参会任务,但没有收到大会组委会的正式批文,仅凭总院维塔利第一副主席发来的告知信息。冒然前往,唯恐不顺。

为了不打无把握之仗,参会前我们先做了一番功课,由林进秘书长直接与巴西组委会取得联系,说明参会情况,网上注册参会人名单,得到大会专委会的确认后,方可履行签证程序知远而行。

在做好充分准备之后,中国院4人团到达会场,按照出征前预定方案逐项顺利过关。事实证明,提前做好准备工作,对实施起来就比较顺利。当尹伯悦院士4人行顺利签到,而后注册、领证、入会三个环节均畅通无阻。

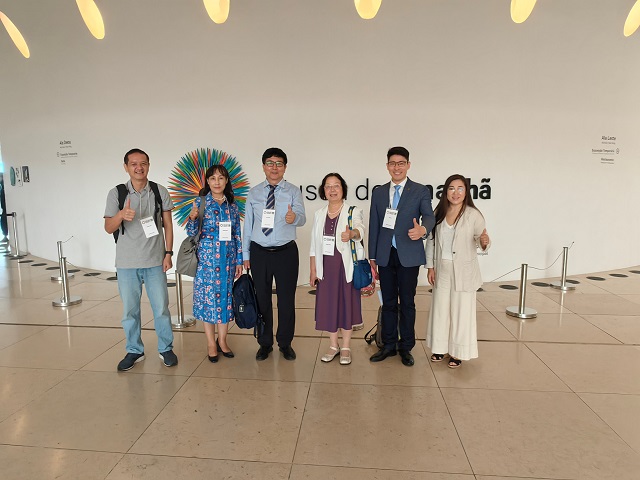

中国院代表顺利签到,佩戴胸牌合照

本次《联合国第五届(2024)全球气候大会》在巴西里约热内卢明日博物馆会议厅举行。大会会程两天,分主旨报告、专题报告、现场互动三个环节。参会人员包括联合国相关部门领导、各国主管生态环境气候的领导、专家、学者,联合国下属相关科学院(如本科学院),还有承办方巴西相关部门人员共计约300人。

大会全场

中国院代表4人参加了全程会议,均坐在会场前三排的中间。并对整个会程内容安排比较熟悉。会间分别主动与分管气候方面的领导,大会组委会领导,巴西参会领导,还有参会的专家以打招呼、交谈、介绍等方式展开活动,以便进一步的了解情况。

中国院代表在会场前三排就坐时合照

这次参会对起源于巴西的联合国-国际生态生命安全科学院(简称生态科学院)“寻根朔源”也是一个难得的机会。所以出征前特意安排尹伯悦院士一行对此做个了解,以便解疑答惑。

据了解,在“寻根朔源”的问题上,也基本搞清楚了。早在1992年6月5日-14日在巴西里约热内卢,由联合国环境部门组织召开的,名称为《联合国全球环境与发展大会》。就是在这个大会上,大会组织者提出,要在联合国建立一个国际性的生态生命安全科学院。然后由独联体国家申请,并由俄罗斯牵头承接建院事宜。于1993年在俄罗斯圣彼得堡建院,1994年2月经俄罗斯联邦司法部批准注册而成立“国际生态生命安全科学院”,英文缩写为IAELPS。时隔6年后的2000年1月得到了联合国(United Nations, UN)认可,并由联合国新闻署批准注册,从此就正式的成为“联合国-国际生态生命安全科学院”,英文缩写为 UN.IAELPS,(中文简称生态国际科学院)。2004年2月又被联合国(联合国经济和社会理事会(简称“经社理事会”,Economic and Social Council--ECOSOC)的认可,并批准获得了“联合国经社理事会特别咨商地位”,并将生态国际科学院的地位和权限给以进一步的提升。(值此联合国经社理事会解释一下:联合国共有6个主要机构(①大会、②安理会、③经社理事会、④国际法院、⑤托管理事会、⑥秘书处)。“经社理事会”属于联合国6大机构之一,地位和权力都比较高。据此表明,这次“寻根朔源”的情况与生态国际科学院中国院《院史》记载基本一致,全部经历是可信的,不然这次大会,如果《生态国际科学院》在联合国没有记载注册,是不会邀请《生态国际科学院》参会的。更何况这个大会就是经社理事会下属部门主办的,巴西承办的。

中国院代表参会时拉横幅照片

通过进一步了解,以《联合国全球环境与发展大会》名字先后召开过两次(第二次是1993),后来就停了下来。时隔26年,也就是2019年4月1日至3日,又改名为《全球气候和可持续发展目标协同会议》。由于该名称不太好理解,后把它译为《联合国第一届(2019)全球气候发展大会》。会议地点在丹麦的哥本哈根;《联合国第二届(2020全球气候发展大会》,具体时间为2020年12月至2021年2月,三次网络会议(新冠期间);《联合国第三届(2022)全球气候发展大会》,时间2022年7月20日至21日,地点为日本东京;《联合国第四届(2023)全球气候发展会议),时间2023年7月16日,地点为美国纽约(联合国总部);《联合国第五届(2024)全球气候发展大会),时间2024年9月5至6日,地点为巴西里约热内卢。由此可知,中国院院士们仅仅是参加了第五届大会,可以说是破冰之行,开创之行,而且非常顺利和成功。

中国院代表在“寻根朔源”的合照

会议期间,中国院的4位代表,除了参加会议之外,还不停歇的与多位联合国官员接触交谈和介绍。如联合国经济和社会事务部高级干事巴哈雷·赛义迪女士和《联合国气候变化框架公约》高级项目主任丹尼尔·维奥莱蒂先生。还有巴西外交部气候、能源和环境秘书安德烈·阿拉尼亚·科雷亚·杜·拉戈大使(巴西驻印度大使)等。此外还聆听到与大会有关的联合国4位视频讲话的联合国高级官员:其中包括“联合国副秘书长阿米娜·穆罕默德女士,联合国主管经济和社会事务副秘书长李俊华先生,联合国大会第 78 届会议主席丹尼斯·弗朗西斯先生,《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔先生”。这对于我们更多了解或判断大会的规格、层次和格局提供了很好的机遇。

中国院代表与联合国经社理事会官员赛义迪女士合照

由上可见,《联合国第五届(2024)全球气候大会》规格高,联合国经济和社会事务部(简称经社理事会)高级干事巴哈雷·赛义迪女士亲临会场并主持大会。《联合国气候变化框架公约》高级项目主任丹尼尔·维奥莱蒂先生大会开幕讲话,还有联合国副秘书长阿米娜·穆罕默德女士和联合国大会第 78 届会议主席丹尼斯·弗朗西斯先生分别在线讲话。层次高,各国出席会议的均为主管环境与气候的部长级的官员及其相关专家。格局高,由此名称《联合国第五届(2024)全球气候大会》就可以知晓,这是联合国级别的大会。我们中国院能够受邀而派团参加如此高级别会议,可以说创造了建院以来的历史之最(据了解整个生态国际科学院参加这一会议的第一人是老院长鲁萨克,再就是中国院以尹伯悦院士为领队的代表团)。是骄傲,又是荣耀。我们要珍惜这次机会,要以此为动力,聚心凝力,共创中国院的未来。

中国院代表与联合国参会官员合影

四、胜利闭幕,凯旋而归

大会报告现场

《联合国第五届(2024)全球气候大会》于2024年9月5-6日在巴西的里约热内卢召开。中国院受总院之命,派尹伯悦院士、林进秘书长、办公室主任杨新波、专家王可新4人代表团赴巴西主席会议。会议期间除了全天候的参加会议,还积极的联系大会相关领导、专家、学者,并认真的收取资料,咨询介绍,寻根溯源,调查研究,撰写报导。圆满的完成了中国院乃至总院赋予的授命担当。于9月10日辗转30多小时回到北京。

当代表们在回程途中为了让中国院院士们能够及时的知晓和了解返程情况。中国院院长又写了第三篇中国院报导,全文如下:

中国院报道:

根据刚刚收到的信息(北京时间9月9日),派往巴西参会的中国院代表,尹伯悦院士,林进秘书长,杨新波主任,王可新专家4人,于今天由巴西的里约热内卢机场起飞回国(现在正在登机)。他们一行圆满的完成了总院及其中国院赋予的任务和使命。带着喜悦,带着期盼,带着硕果即将返回祖国。我代表中国院全体院士向他们的凯旋归来表示热烈欢迎。为他们点赞,祈福。

至此,对中国院的代表们出席巴西里约热内卢的《联合国第五届(2024)全球气候大会》的全程做了比较完整的报道。让院士们在工作中即可了解在那遥远的巴西的中国代表们的行踪和情况。表明了中国院是个有组织、有领导、有院士一个完整的正规的集体(科学院),大家心心相印,互相关心(对每次中国院报道都能及时的点赞,祝福)相互支持,互帮互助。这种氛围就是一种势不可挡的力量,只要大家团结一致,凝心聚力,我们的未来将是一片光明。

会后,代表们及时的向中国院领导做了关于参会情况汇报。黄正明院长除了对代表们去巴西参会给与高度评价外,还提出几点建议:

第一,将会议情况写一个通稿,审查后,请中国相关的新闻媒体或网站给予报道,并发往联合国相关网站给予通告,以便扩大总院及其中国院在世界包括中国在内的知名度和影响力。事实已经证明,领导的建议是正确的,英明的。中国院秘书处将参会通稿发出后,已经有多家媒体,如(1)国家级官方媒体:中国网于2024年9月14日以“中国代表团亮相第五届全球气候和可持续发展目标协同会议”为题进行了报道,截至9月18日已经有85929人阅读。还有光明网(光明日报)、民生网(人民日报社);(2)地方级官方媒体:红山眼(乌鲁木齐市官方);第三方媒体:腾讯网、环球网、搜狐网。这些网站均是国家的主流媒体或网站。更重要的是联合国网站,在对《联合国第五届全球气候大会》的报道中,网站专门刊登了中国院代表团参会人员佩戴胸牌与联合国官员合照的三张照片,彰显了中国院院士专家们的风采。众所周知,联合国的网站是全球性且具有权威性的代表,能刊登会议照片,其意义非凡,且影响力可想而知。

第二,要写一份完整的报告上报总院备案。这既是我们的心愿,也是总院想要的。因参会的使命是总院下发的,所以我们不仅要不折不扣的完成总院交给的参会任务,而且还要善始善终的写好一份完整报告。事实也是如此,这份报告已经上交总院,并得到了总院领导的赞扬和好评。

第三,要利用9月21日宁波“科技创新院士大会”的机会,向新老院士进行报告,让院士们对大会情况有一个全面的了解和知晓,尤其对这次寻根朔源情况介绍给新的院士。以增加对国际生态科学院认知的坚定信念。林进曾写了一篇“中国院代表团亮相第五届全球气候和可持续发展目标协同会议”文章,深受读者喜爱。

另外会后还专门向经社理事会高级干事巴哈雷·赛义迪女士发去一封感谢信。全文如下:

尊敬的 Bahareh Seyedi (巴哈雷·赛义迪)女士:

您好!

我谨代表国际生态生命安全科学院中国代表团,怀着无比感激与崇敬之情,向您呈上这封感谢信。

首先,我们要衷心感谢成功举办了第五届全球气候和可持续发展目标协同会议。此次盛会恰似一盏璀璨明灯,为全球在气候与可持续发展的征程中照亮前行之路。会议期间,来自五湖四海的专家学者、政策制定者以及各界精英代表汇聚一堂,齐心协力探讨应对气候变化、达成可持续发展的高效途径与创新解法。如此广泛的交流合作,无疑为我们搭建了无比珍贵的学习契机与思想交锋的广阔平台。

特别是国际生态生命安全科学院副主席、中国院院长黄正明院士高度重视此次活动,积极组织我们参与其中。在黄正明院士的带领下,我们更加深入地了解到气候和可持续发展领域的重要性和紧迫性,也更加坚定了我们为这一伟大事业贡献力量的决心。

本次会议的组织筹备堪称尽善尽美。从精心设置的议程到用心挑选的场地,从高规格邀请的嘉宾阵容到周到细致的后勤保障,每一个环节都彰显出卓越专业水准与高度敬业精神。丰富多彩的主题演讲、鞭辟入里的专题讨论以及成果斐然的互动交流,让我们对全球气候和可持续发展的现状与未来有了更为明晰深刻的认知。而 Bahareh Seyedi 女士在活动中展现出的专业素养和领导风范,也给我们留下了深刻的印象。

借由此次活动,我们不但知悉了最新的科研成果与政策动态,还结识了众多志同道合的友人及合作伙伴。这些宝贵的资源必将为我们日后在气候和可持续发展领域的工作注入强大的支撑与动力。

我们深知,应对气候变化、实现可持续发展乃是一项艰巨且长期的重任,需要全球各国齐心协力、共同奋进。此次活动为推动全球气候和可持续发展目标的协同实现立下卓越功勋。我们由衷地期望,在您的引领示范下,未来会有更多的人关注并投身于气候和可持续发展事业,携手为缔造一个更加美好、可持续的未来而拼搏努力。

同时,我们也真诚地希望能与您进一步加强合作,尤其是与联合国经济和社会事务部。我们深知联合国经济和社会事务部在推动全球可持续发展方面发挥着至关重要的作用。我们热忱地期待与联合国经济和社会事务部在气候和可持续发展领域开展更多的合作项目,无论是科研合作、政策倡导还是公众教育等方面,我们坚信通过共同努力,必定能够为全球气候和可持续发展事业注入崭新活力。

我们诚挚地邀请 Bahareh Seyedi 女士来中国,共同探讨在气候和可持续发展领域的更多合作机会。中国在可持续发展方面有着丰富的经验和积极的探索,相信您的到来将为双方的合作带来新的机遇和动力。我们热切期盼在未来的日子里,能够与您及联合国经济和社会事务部并肩前行,共同为实现全球气候和可持续发展目标而持之以恒地奋斗。

再次诚挚感谢举办此次意义重大的会议!衷心祝愿您在未来的工作中铸就更加辉煌灿烂的成就!

由此可以看出,我们的代表们做事是非常认真的,是非常负责任的,是非常规范有礼节的。

大会的部分代表合影

五、新政出台,时来运转

最近,党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)。《决定》提出,要健全科技社团管理制度。扩大国际科技交流合作,鼓励在华设立国际科技组织。《决定》还强调,科技社团、国际科技组织是我国实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国的重要载体和平台,科技社团、国际科技组织的繁荣发展是国家科技实力提升的重要标志。由此可见,党中央对国际科研机构或组织助力中国式现代化建设和发展出台了新的政策,新的观点,新的动向。作为联合国新闻署注册,经社理事会授权特别咨商地位的“联合国-国际生态生命安全科学院完全符合党的二十届三中全会审议通过的《决定》。我们早已向国家科协提出过落地而建立办事处(科研机构)的申请,并已经在国家科协备过案,只不过国家政策不明确,国家科协办起了不得力。现在有了新的政策,并且将国际科技组织的繁荣发展上升为国家科技实力提升的重要标志,看作是建设世界科技强国的重要载体和平台。这就给我们科学院提供了良好的机遇。当下,中国院已将总院在中国落地的所有材料基本办齐,计划今年10月将在新疆自治区落地建立办事处。因为,我们联合国-国际生态生命安全科学院经新疆自治区党委和政府认可,新疆组织部、科技厅、科协支持,已于今年7月27日在新疆乌鲁木齐建立了“生态安全生命健康国际院士港”,简称新疆国际院士港,并成功的在昌吉学院建立了新疆国际院士港分港。现正在引进科研项目入港。这个院士港是以联合国-国际生态生命科学院中国院院士为基本队伍,还可以海纳百川,广招贤才,欢迎其他科学院院士进港。前不久,由新疆自治区科协主导,中国医药教育协会主办,联合国-国际生态生命安全科学院中国院支持的,由25位院士,15位专家,10位管理人员参与的“天山南北院士行,生态安全生命健康系列活动,通过科技创新,产业现状,人才结构等调研,成功而圆满的完成了系列活动的全部任务,并写了一份调研报告上报给新疆自治区科协。这次新疆调研活动政治站位高,遵照习近平总书记关于越是欠发达地区,越要东西联动和对口支援帮扶,创新驱动等重要论述而组织中国院院士奔赴新疆欠发达地区展开帮扶工作。如果总院能在新疆自治区注册成功,我们就可以独立办会,独立活动,独立做事,并拥有公章,财务账号,将成为正规的国际科研机构。

新疆昌吉国际院士港院士专家考察合影

黄正明院长考察新疆昌吉国际院士港与昌吉学院罗旭书记合影